Le passe-montagne des vacances estivales

Passage obligé des vacances alsaciennes vers le sud-est, le Gothard est le tunnel que l’on n’oublie jamais d’avoir passé, non sans un certain soulagement, tant il parait interminable.

Gothard de Hildesheim, évêque d’origine bavaroise, a laissé trace de son patronyme sur l’un des panoramas montagneux les plus massifs de Suisse, perché à 2107 mètres d’altitude, entre le canton alémanique d’Uri et le Tessin italophone. C’est peut-être heureux, car certains psalmodient encore quelque prière avant d’y pénétrer…

La légende dorée chrétienne imputait au prélat Gothard le pouvoir de transporter sans brûlure des charbons ardents dans sa soutane, afin d’en garnir les encensoirs dont il avait la charge.

Quelle plus belle allégorie pour décrire la vie du mineur de fond, ou plutôt du galeriste, perforant la roche à coups de pioche, et plus tard d‘instruments pneumatiques, dans un mélange de sueur et de suie, suffocant à perdre haleine, avec pour perspective bien aléatoire d’en sortir un jour du côté opposé.

C’est sous 1000 mètres de roche magmatique de ce massif, que pour la première fois un train traversait la pierre granitique, de part en part, en 1882.

Le tunnel ferroviaire (ou « tube ») du Gothard, était né.

Il allait être le jalon indispensable de la route des vacances alsaciennes vers l’Italie, ses lacs, ou encore vers la base officielle du tourisme de plage des français non-italophones, jusqu’au début des années 2000 : Rimini, Riccione, Cattolica, Pesaro, Fano.

Les immigrés italiens ou français de la deuxième génération (nombreux à Mulhouse et en Alsace) poussaient quant à eux plutôt jusqu’au sud. Vers le Latium, la Campanie, la Calabre, ou la Sicile.

Toutes et tous passaient, au moins jusqu’au années 70, par les wagons-plateforme sur lesquels on plaçait le véhicule familial, avant la traversée du « tube », du côté nord du Gothard, à Göschenen, dans le canton suisse d’Uri.

La traversée relevait du miracle, puisque avalé les 17 kilomètres de sa longueur, on passait souvent de la grisaille humide à la chaleur moite et au plein soleil, en débouchant dans cet avant-gout d’Italie qu’est le canton du Tessin.

Un boyau multinational de transit, et objet de fierté

Long de 14 982 mètres exactement le passage ferroviaire sous le Saint-Gothard a nécessité 111 mois de travail dans des conditions de travail dantesques.

Au XIXème siècle, c’est assez peu dire que la construction d’un tunnel représentait alors un exploit technique doublé d’une importante ouverture économique sur le monde pour les pays traversés.

Mais cela représentait tout autant un motif de fierté ouvrière, voire l’expression d’une fanfaronnade nationaliste, dont l’écho raisonne encore, même s’il a depuis été déformé au fil des générations.

Les familles ouvrières d’origine italiennes vivant dans l’un des pays limitrophes, finirent d’ailleurs par transmettre à leurs progéniture une donnée historique qui n’était plus qu’à moitié vraie.

Car si de nombreux immigrés italiens concoururent en effet à l’édification du tunnel du Gothard, ces familles s’emmêlent régulièrement le fil de l’histoire, en désignant l’actuel tunnel routier (ouvert en 1980) comme l’œuvre de leurs compatriotes, en lieu et place du tunnel ferroviaire de 1882.

En cette fin de XIXe siècle, les intérêts de deux nations voisines, toutes deux en voie de réunification et situées dans l’axe européen Nord-Sud, rejoignaient en effet ceux de quelques financiers et industriels helvètes.

En 1851, l’ingénieur Gottlieb Koller de Winterthur propose donc de construire un axe ferroviaire passant par le Saint-Gothard. L’idée n’est pas nouvelle. Depuis le premier tiers du XIXème siècle, on songe à créer une voie ferrée Nord-Sud à travers les Alpes en territoire suisse. Mais la localisation exacte reste sujette à débats.

Le massif du Lukmanier dans les Grisons, qui débouche à Biasca dans le Tessin, faisait partie des principales possibilités à l’étude, à l’instar du Gothard.

Des travaux topographiques sont entrepris en 1853 en vue de la création de la liaison par le Saint-Gothard. Par ailleurs, huit cantons demandent un soutien politiquement et financièrement clair par le Conseil fédéral.

Les lacs ne prenant jamais feu en Suisse, ce n’est qu’en 1866 que Berne se décide en faveur du Saint-Gothard aux dépens du Lukmanier. Une « Association des cantons et des compagnies ferroviaires suisses pour la promotion de la liaison ferroviaire du Saint-Gothard » est ainsi créée en soutien actif au projet.

Par ailleurs, une conférence diplomatico-économique réunie à Berne en 1869 rassemble des représentants des régions frontalières concernées par le percement du tunnel. L’Italie, le Grand-Duché de Bade, la République de Würtemberg et la Fédération de l’Allemagne du Nord approuvent le projet, et promettent de surcroit un soutien financier.

Signature du « Traité du Gothard »

Cependant ce n’est que le 28 octobre 1871 que la jeune Italie tout juste réunifiée, et le jeune Empire d’Allemagne lui aussi unifié sous les auspices bismarckiens, et la Confédération helvétique, signent le « Traité du Gothard ».

Pour les deux nations émergentes que sont l’Empire allemand et le royaume d’Italie, un lien ferroviaire transalpin est du plus grand intérêt économique.

D’autant que l’ouvrage sera construit en territoire neutre et n’appartiendra donc à aucune puissance européenne belligérante.

La participation italienne est fixée à 45 millions de francs, et l’allemande à 20 millions, sur les 187 millions prévus. Le traité prévoit pour la partie suisse une garantie perpétuelle d’exploitation de la ligne du Saint-Gothard.

À la suite de la signature de cet accord la « Compagnie de chemin de fer du Saint-Gothard » est fondée le 6 décembre 1871. Elle est présidée par le principal artisan de l’Union du Gothard, le zurichois Alfred Escher, accessoirement fondateur du Crédit Suisse.

L’enfer sous terre, ou le début de travaux dantesques

Les travaux commencent moins d’une année plus tard, sous la direction de l’ingénieur Louis Favre, et devaient durer 8 ans.

La construction du tunnel a lieu après un appel d’offres international aux délais très réduits.

Le chantier est attribuée le 7 août 1872 à une société basée à Genève qui allait se nommer « Entreprise du Grand Tunnel du Gothard », dirigée par Louis Favre, un ingénieur genevois pour partie autodidacte, charpentier de formation initiale.

Il avait l’espoir d’être en mesure d’utiliser l’expérience acquise dans la construction du tunnel du Mont-Cenis récemment achevé. À cet effet, Favre s’est assuré l’engagement des mineurs et ingénieurs de ce précédent chantier, tandis que le matériel périmé utilisé dans cette construction lui a été imposé par la convention.

Le suisse Jean-Daniel Colladon est l’ingénieur conseil de l’entreprise pour les questions concernant les compresseurs, la fourniture de l’air comprimé et leur entraînement, les perforatrices ainsi que pour d’autres problèmes hydrauliques ou techniques.

Une des conditions de l’adjudication du chantier fixait à huit ans la durée maximale du chantier.

Si le temps de construction convenu était dépassé, il était menacé d’une amende de 5 000 francs par jour de retard, la première demi année et 10 000 francs pour la période suivante. En cas de fin anticipée du chantier, le montant de la prime serait identique.

Aucune clause de force majeure ou d’imprévu n’avait été prise dans ce contrat inique signé par Favre qui ne comprenait pas l’allemand et qui jusque-là n’avait eu aucun problème avec les entreprises contractantes françaises avec lesquelles il avait travaillé.

Le chantier se transformera en un cauchemar insondable, d’abord et surtout pour l’ensemble des mineurs qui y œuvrent.

Une main d’œuvre immigrée pour l’essentiel

Venus pour l’essentiel du Piémont voisin, et dans une moindre mesure de Lombardie, ils vivent dans des conditions particulièrement difficiles, entassés dans des baraquements exigus et privés de tout confort.

Les habitants des vallées profitent et exploitent l’arrivée de ces ouvriers, pour l’essentiel analphabètes.

Les conditions de travail sont rendues particulièrement dramatiques par la chaleur régnant dans les galeries (près de 33 °C), ou l’atmosphère polluée par les poussières.

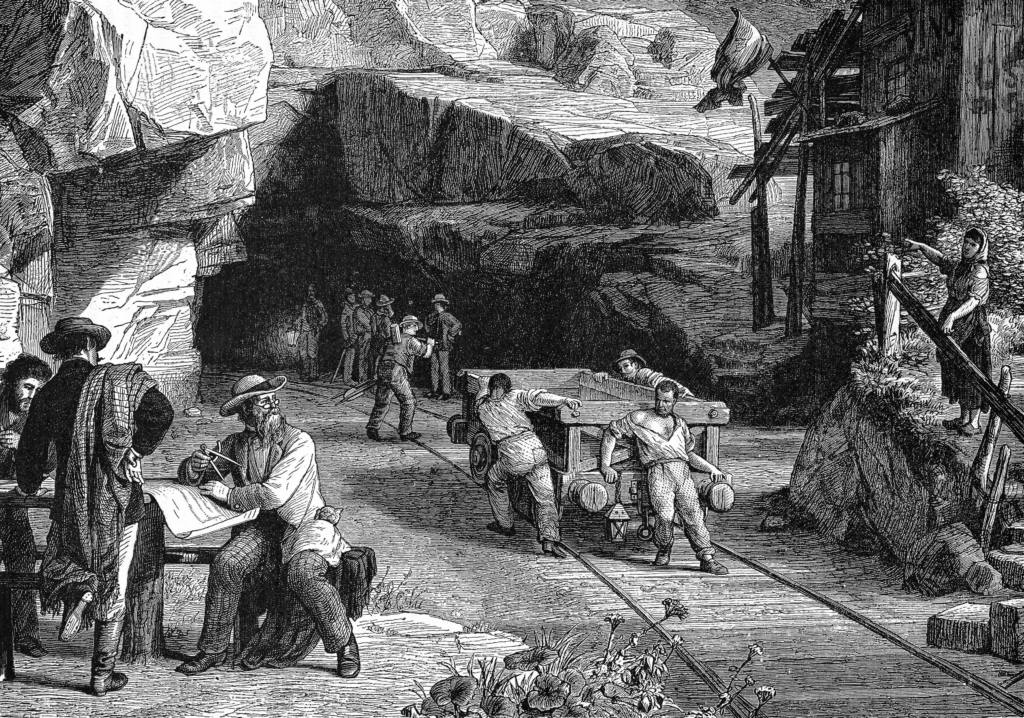

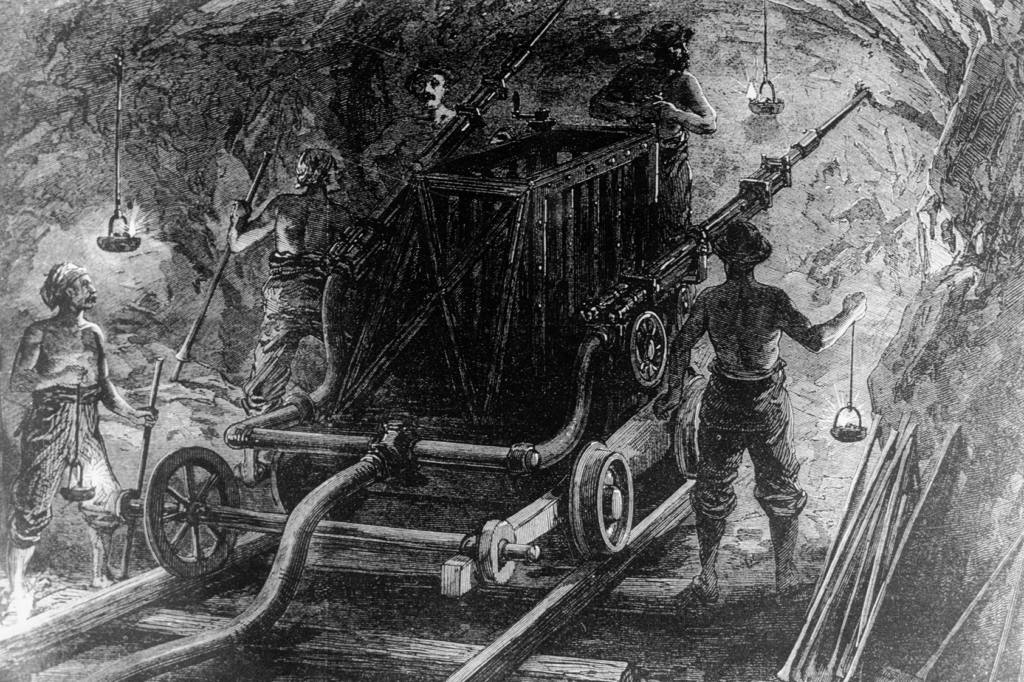

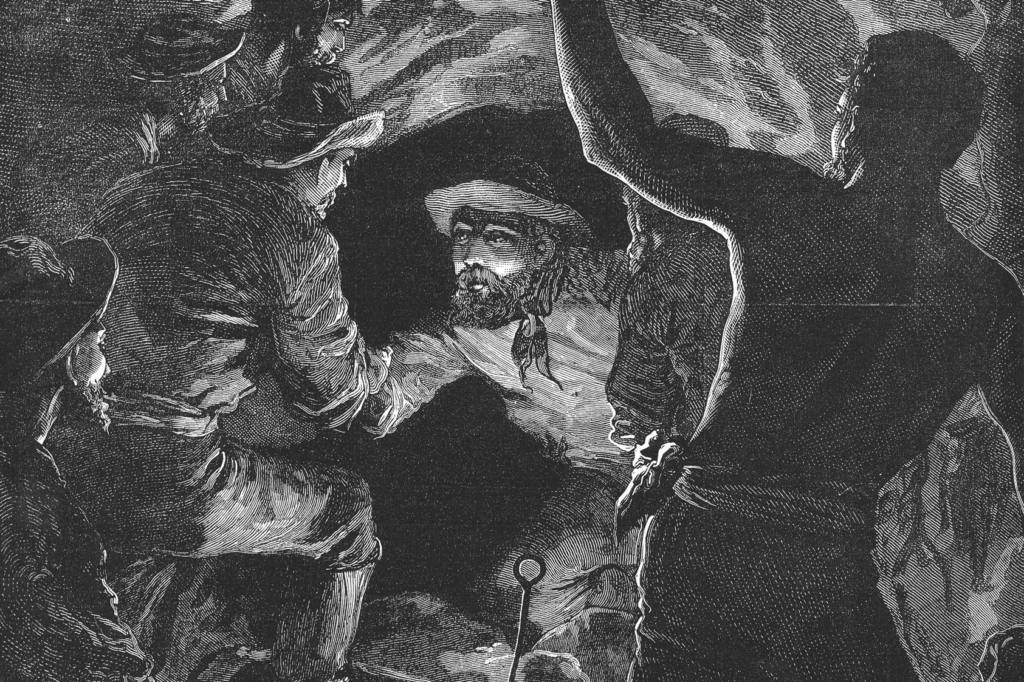

Quelques gravures en témoignent:

Les accidents de chantier se multiplièrent. Les chiffres sont encore incertains à ce jour, mais on estime que plus de 300 ouvriers italiens y trouvèrent la mort.

Les mineurs, dont l’effectif varia jusqu’à un maximum de 1 645 personnes à Göschenen (côté nord) et 1302 à Airolo (côté sud), étaient payés entre 4 et 5 francs par jour. Il fallait retrancher à cette somme les frais de logement et de nourriture (2,50 francs) ainsi que l’achat du matériel et une retenue de 30 centimes par jour pour l’huile des lampes, laquelle devait être fournie par l’ouvrier.

La tâche fut aussi titanesque que la responsabilité de l’employeur fut lâche. La compagnie du Gothard ne se reconnaitra jamais la moindre obligation de sécurité à l’égard des mineurs, renvoyés toujours à leur responsabilité personnelle lors d’un accident, qu’il soit fatal ou non.

Et les méthodes d’excavation et de travail de la roche sont devenues extrêmement risquées. Les pics des mineurs ne suffisent pas pour attaquer le granit, et la poudre noire, dont on s’était servie précédemment servi pour creuser quelques tunnels, n’est pas assez puissante pour briser la roche granitique du Gothard.

L’avancement se réduit à quelques 2 mètres par jour, ce qui est insuffisant pour tenir les délais que Favre a consenti au maitre d’œuvre.

Mais voici qu’un certain Alfred Nobel venait opportunément d’élaborer une solution à base de nitroglycérine qui fera exploser la productivité sur le chantier : la dynamite !

Avec ce moyen, la méthode de percement se règle comme une horloge vaudoise, sans qu’aucun grippage ne soit toléré.

Les mineurs sont ainsi répartis en équipes. Ils occupent une plate-forme de forage dans un couloir de 2,4 mètres de large et 2,5 mètres de haut. Ils disposent de 50 à 60 centimètres pour se déplacer de part et d‘autre de la plate-forme. A l’aide de 6 machines de forage les ouvriers creusent 24 trous dans la roche puis ils se retirent à l’abri dans une voie secondaire.

Les artificiers entrent alors en scène. Ils remplissent les orifices de dynamite et font sauter le tout. Ensuite il faut déblayer le terrain et recommencer.

Depuis l’introduction de la dynamite, la progression moyenne remonte à une moyenne de 4 mètres par jour, mais à quel prix…

Le travail demeure épuisant et dangereux. Durant les neufs ans que durera la réalisation du tunnel, les drames et accidents se succédèrent.

A l’origine des premières lois sociales en Suisse

Le 28 juillet 1875 les ouvriers situés à Göschenen (côté nord) se révoltent. Près de deux mille ouvriers protestent contre des salaires trop bas et le manque de mesures de sécurité sur le chantier.

Ils réclament un franc de plus par jour et 24 heures de travail réparties en quatre équipes au lieu de trois.

Devant leur résistance, redoublée par l’explosion à la dynamite d’une partie du chemin de fer du chantier, les adjoints de Favre, laissés libres d’agir en l’absence du chef-ingénieur, font dépêcher une troupe de soldats et de miliciens sans expérience qui tirent sans sommation sur les grévistes après une première charge.

Cette confrontation causa la mort de quatre ouvriers italiens. En signe de désapprobation, 80 ouvriers décident de quitter le chantier et regagnèrent l’Italie.

Le 29 juillet 1875 le travail reprenait déjà, et la compagnie de Favre devait indemniser les miliciens à hauteur de 3000 francs, soit l’équivalent du cout d’une journée de travail des mineurs.

L’incident aura eu pour seul mérite de relancer le débat sur les conditions de travail et la protection des travailleurs devant le Conseil fédéral à Berne.

Les représentants de la compagnie, ainsi que Favre, n’auront pas à craindre de représailles pénales.

Au niveau fédéral, la première réglementation relative à la protection des travailleurs (loi sur les fabriques), date de 1877. Les autorités et les partis planifient et instaurent les premières assurances sociales.

La Suisse édicte sa première loi de sécurité sociale en 1901, avec une loi fédérale adoptant une assurance… à l’usage des militaires !

Louis Favre, faux-monnayeur ou inventeur de la première monnaie locale ?

La vérité est que la compagnie de Louis Favre est déjà financièrement exsangue.

En 1876 le budget initial prévu pour l’ensemble du projet (soit 56 millions) est déjà largement dépassé.

Favre ne peut tenir son délai auprès de ses donneurs d’ordre. Son principal soutien et financier, le banquier zurichois Alfred Escher, réduira les financements à regret, avant d’être lui-même démis de la présidence du conseil d’administration de la compagnie du Gothard, à la suite de l’assassinat des mineurs italiens par la milice patronale.

Une conférence internationale est alors convoquée pour discuter d’un assainissement financier. Le projet est redimensionné et reçoit un appui monétaire de la Confédération, de l’Allemagne, de l’Italie ainsi que des deux grandes compagnies ferroviaires privées NOB et SCB.

Ce que l’on sait moins, est que pour maintenir à flot sa société, menacée d’être engloutie par une éventuelle faillite du maitre d’œuvre, Favre propose d’introduire une monnaie de singe : le « franc Favre ». Les sommes distribuées seront ensuite converties en liquidités et devises officielles, avec paiement d’un intérêt, dès lors que la société sera sortie d’affaire.

Elle permettra surtout aux ouvriers (d’abord très rétifs à l’idée) de continuer à acheter leur nourriture et payer les commerçants du village de Göschenen, lesquels n’avaient pas d’autre solution que de se résoudre à accepter l’expédient proposé par l’ingénieur.

Le bout du tunnel, mais pas pour tout le monde…

Le 28 février 1880 les ouvriers d’Airolo rejoignent ceux de Göschenen. Le Gothard est percé d’un tunnel !

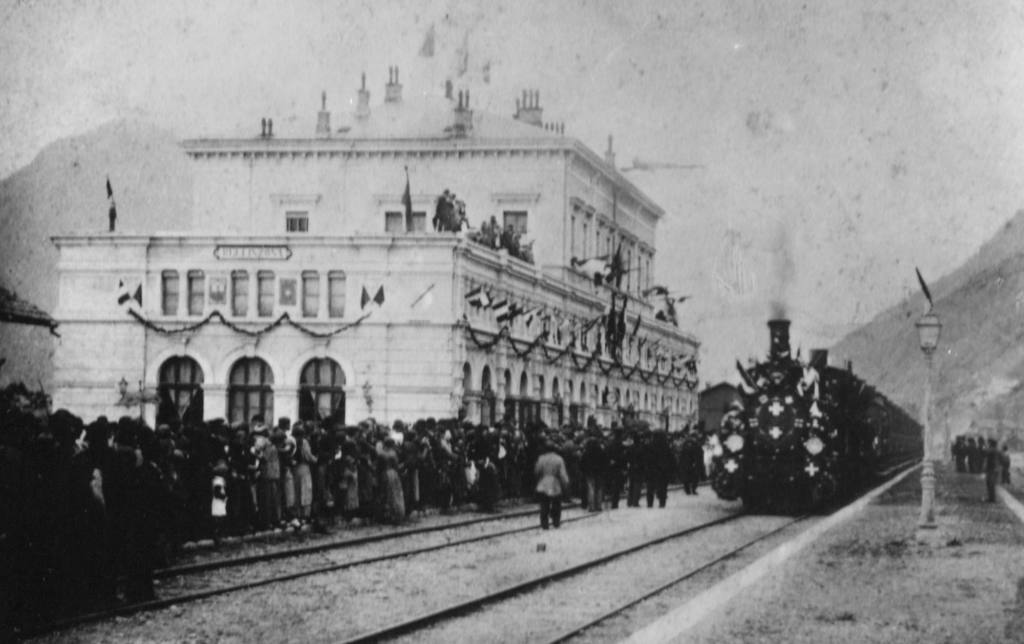

Le 1er janvier 1882 les premiers trains empruntent le tube. Ils circulent de façon provisoire et sur une seule voie. Puis au printemps les rampes d’accès sont achevées. Du 22 au 25 mai, des inaugurations ont lieu à Lucerne et Milan.

A partir du 1er juin 1882, la ligne du Saint-Gothard fonctionnera régulièrement.

Douze ans plus tard après avoir procédé à des travaux d’aménagement, on termine la mise en place de la double voie tout le long du tunnel.

En 1909 une décennie exactement après sa création la SBB-CFF-FFS (Chemins de fer fédéraux) reprennent la gestion de la ligne du Saint-Gothard.

L’ingénieur Favre ne verra quant à lui jamais l’achèvement de son tunnel : les difficultés imprévues liées à la nature du sol et le dépassement du budget convenu l’affaiblirent nettement.

Il fit un malaise lors d’une visite d’inspection du chantier et mourut à l’intérieur du tunnel d’une rupture d’anévrisme le 19 juillet 1879, à l’âge de 53 ans.

Comble de la mesquinerie des affaires, la compagnie qu’il réussit à sauver se retournera contre les héritiers de Favre.

Jean-Daniel Colladon, ingénieur conseil du chantier, écrira à ce sujet :

« Au Saint-Gothard, Louis Favre qui s’est élevé seul, entreprend un tunnel incomparablement plus difficile, avec la chaîne d’un contrat léonin, où toutes les clauses sont une menace contre lui. Le tunnel de quinze kilomètres est percé en sept années et cinq mois, son coût est de dix à douze millions moindres que celui du mont Cenis, et Favre meurt victime des persécutions qu’il a endurées et la Compagnie du Gothard qu’il a sauvée d’une liquidation probable, n’a pas de plus grande préoccupation après son décès que de s’emparer des millions de son cautionnement en ruinant à fond sa famille et en spoliant les commanditaires ».

Un monument créé en 1882, au terme du chantier, par l’artiste tessinois Vincenzo Vela (1820–1891) fut installé près de la gare d’Airolo, en 1932 (voir photo ci-dessous).

Il est dédié aux travailleurs victimes de la construction.

L’État fédéral et les cantons ne contribuèrent pas à son financement…

Plus de 4300 italiens participèrent aux travaux de percement, et outre les 307 morts recensés, près de 1000 mineurs furent victimes de maladies, comme la silicose, ou l’ankylostomose, une maladie parasitaire responsable d’anémie, liée à la chaleur, l’humidité, ou la corruption des eaux de boisson.

Une illustration subjective, textuelle et sonore d’un voyage en Italie, en passant par le Gothard, est disponible ici.