Lire ou relire la première partie

Le groupe Le Républicain Lorrain est racheté par le Crédit Mutuel en mars 2007, et l’opération est validée par Le conseil de la concurrence en avril 2007.

Celui-ci doit à nouveau se pencher sur l’absorption conjointe du groupe Delaroche-Socpresse (anciennement Hersant) en aout 2007. Le Crédit Mutuel et le groupe L’Est Républicain remettent donc le couvert sur le rachat, après avoir été déboutés le 31 janvier 2007 par le Conseil d’État, pour embrouille capitalistique caractérisée.

La Haute Cour administrative avait bien noté que le rôle de la banque était prépondérant en matière de nomination ou de révocation d’actionnaires au sein du conseil d’administration du groupe EBRA.

Cela en était si caricatural, que le Conseil d’État relève par ailleurs que c’est le Crédit Mutuel qui finance en totalité l’opération d’achat, par l’injection de 189 millions d’euros de capitaux.

Elle avait de ce fait annulé une première fois la cession.

Un banquier beaucoup trop sympathique

EBRA revoit donc son actionnariat de sorte à rééquilibrer les pouvoirs entre les 2 actionnaires. L’Est Républicain possédera donc 51% du capital, et le Crédit Mutuel 49%.

Le groupe Delaroche, qui publie dans toute la zone Rhône-Alpes, exploite de grands titres comme « Le Progrès » « Le Dauphiné libéré » ou encore « Lyon Matin », voire même des médias audiovisuels tel « Lyon Télévision Métropole ».

C’est donc à l’occasion de ce rachat que sera formé officiellement le groupe EBRA. Mais promis, juré, il n’y a pas de pacte d’actionnaire entre les 2 propriétaires, qui resteront autonomes et indépendants quant à leur propre périmètre économique.

Mais le banquier actionnaire se montre étonnamment bienveillant (et pour cause) envers le jouvenceau EBRA. Le compte du Crédit Mutuel ouvert pour le soin du nouveau groupe sera bloqué pendant 3 ans. Un vrai crédit gratuit non remboursable de 36 mois. Charge pour le groupe EBRA de rembourser le banquier au seul terme du délai. Pourtant, le débiteur est décidément verni : il n’y a pas le moindre échéancier à l’horizon, et le crédit n’est assorti d’aucune garantie financière pour le Crédit Mutuel !

Mieux: EBRA remboursera son créancier en fonction de la trésorerie disponible ! N’est-ce pas là un banquier exemplairement souple, « à qui l’on peut parler » en cas de difficultés (comme le disait la pub).

Un actionnaire minoritaire de l’Est républicain, Hersant Média, voit venir la manœuvre. Il dénonce auprès de l’Autorité de la concurrence le fait évident qu’EBRA n’est pas seulement un « véhicule d’acquisition » du groupe Delaroche, mais servira évidemment à intégrer les activités médias du Crédit Mutuel et de l’Est Républicain.

Il prétend à ce titre qu’un protocole d’accord existerait déjà entre les deux actionnaires, qui juraient pourtant ne pas en avoir contracté. Selon Hersant, il ne fait pas de doute que L’Est républicain devrait tomber dans l’escarcelle d’EBRA.

Le fait est que les deux actionnaires le reconnaissent ouvertement. Mais nient qu’il existe un pacte d’actionnaire, car Hersant posséderait un droit de préemption et de blocage sur l’Est-Républicain.

Poker menteur

Bref, se jouait alors une partie de poker menteur à deux ou à trois, dont le grand perdant allait être les lecteurs, par l’aveuglement successif du Conseil de la concurrence.

Baladé par des stratèges industriels qui savent parfaitement mener une partie de billard à 4 bandes, le Conseil ne peut que consentir à l’absorption, en envisageant mollement des sanctions en cas de transferts de propriété non déclarés :

« En conséquence, sur la base du dossier de notification transmis par les parties au ministre et des renseignements complémentaires qu’elles ont fournis, le Conseil considère que le périmètre de l’opération notifiée est la création par l’Est Républicain et la BFCM de l’entreprise EBRA dont, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 31 janvier 2007, elles détiennent conjointement le contrôle, et l’acquisition par EBRA de la société Delaroche. S’il apparaissait néanmoins que la notification était incomplète et que certains des transferts de propriété envisagés faisaient d’ores et déjà l’objet de contrats, les sanctions prévues au III de l’article L. 430–8 du code de commerce seraient applicables ».

L’autorité évoque cependant de nombreux « chevauchements » entre titres de presse nationale de l’un et l’autre groupe, mais qui n’emportent, toujours selon elle, pas d’effets sur la concurrence.

Et quand on aborde les risques d’atteinte à la concurrence, liés à la disparition d’un concurrent potentiel, du fait de fusions potentielles, les choses apparaissent encore plus aberrantes.

Ainsi, est établie d’abord l’étendue des dégâts potentiels : « En l’espèce, L’Est Républicain, la BFCM et la société Delaroche sont présentes sur des marchés locaux de la presse quotidienne régionale dont certains sont géographiquement proches. Notamment, L’Est Républicain et la BFCM diffusent certains de leurs titres de presse dans les départements du Territoire de Belfort, de la Haute-Saône, du Doubs, de la Haute-Marne, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, situés à proximité, notamment, des départements du Jura, de Côte‑d’Or et de Saône-et-Loire où Delaroche est présente.

Ce faisant, ne peut-on conclure, par évidence, que la logique capitalistique va entrainer mécaniquement, par effet de concentration, une diminution des titres ?

Pas du tout, selon l’autorité. Elle préfère évoquer les mutations importantes que connaissent le secteur, lesquelles justifient la manœuvre industrielle :

« Plusieurs éléments conduisent toutefois à estimer que la société Delaroche n’était pas un concurrent potentiel des titres de L’Est Républicain ou de la BFCM sur les marchés de presse quotidienne régionale. En premier lieu, le Conseil relève (…) la crise que traverse le secteur de la presse, et en particulier de la presse quotidienne régionale. La « gravité de la crise que subit la presse d’information générale » a depuis été également soulignée dans le rapport Lancelot. Cette crise trouve en partie son origine dans des mutations de sociétés profondes et dans l’apparition de nouveaux médias en phase avec ces mutations. Dans ces conditions, les efforts de la presse quotidienne régionale ont plus été consacrés à l’endiguement du recul de son lectorat qu’à la conquête de nouveaux territoires de diffusion. D’ailleurs, pour l’ensemble de la presse quotidienne régionale, on n’observe pas dans la période récente de tentative d’incursion d’un titre hors de son marché historique : au contraire, la tendance est à la concentration, pour répondre au besoin de restructuration du secteur. Les groupes privilégient également la diversification de leurs activités ».

Autrement dit, le Conseil de la concurrence adopte le point de vue des industriels, et c’est en fonction de la seule logique économique à court terme qu’est traitée le problème des menaces potentielles sur des titres de la presse quotidienne régionale, dont la tonalité rédactionnelle est déjà très homogène.

C’est dire si les opérations menées dans le domaine échappent tout ou partie à ceux qui sont censés en prévenir l’avènement. Car la presse n’a rien d’un domaine économique anodin. Il y va de la qualité et de la diversité du débat public, notamment.

Manœuvres en cascade

Il est vrai que bien des secteurs économiques stratégiques ou essentiels sont également confiés à des entrepreneurs capitalistes, qui peuvent ainsi abuser de l’importance de leur situation pour peser sur les décisions politiques, à l’instar, par exemple, de l’industrie pharmaceutique.

Après avoir examiné sur une dizaine de pages les circonstances au cours desquelles les deux maisons mères (L’Alsace et L’Est républicain) pourraient profiter de leur filiale commune (EBRA) pour se répartir les marchés, le conseil de concurrence en conclut que :

« Le rôle que pourrait jouer la création d’EBRA dans un accroissement des incitations de L’Est Républicain et de la BFCM (Crédit Mutuel) à coordonner leurs comportements concurrentiels n’a pu être mis en évidence. Néanmoins, le Conseil examinera au surplus le caractère vraisemblable d’une telle coordination ».

L’idée centrale apparaissant en filigrane dans l’ensemble du rapport étant que les « barrières à l’entrée » sont nombreuses. A travers cette formulation d’école économique, il faut comprendre qu’elle illustre l’incapacité qu’a un opérateur privé d’entrer sur un nouveau marché, tant les chausse-trappes et obstacles divers (économiques, réglementaires, techniques et technologiques etc.) sont multiples. Ainsi, le statu quo prédominera pour les opérateurs déjà en place (L’Est républicain, L’Alsace…), et ceux qui se risqueraient à proposer de nouvelles offres en seront dissuadés, du fait des difficultés rencontrées, et le peu d’assurance qu’ils en auront de pouvoir rentrer dans leurs frais.

Le conseil conclura par un bilan économique digne de la Pravda de la grande époque, dans lequel on voudrait croire, en dépit des évidences, que le soleil resplendira de plus grand feux dans un proche avenir :

« (…) cette opération comporte, selon les parties notifiantes, des gains d’efficience importants pour les lecteurs, les annonceurs et le bien-être social, au travers du maintien d’une information locale de qualité, d’un support publicitaire local efficace et d’une presse locale dynamique susceptible de contribuer au soutien du commerce local de proximité ».

Et comment « contribuer au soutien du commerce local de proximité », sinon en passant par le Crédit Mutuel, ce pieux philanthrope de la finance, aux multiples ramifications françaises et internationales ?

« Selon les parties notifiantes, la BFCM (Crédit Mutuel) n’attendrait de l’opération, à ce stade, aucune synergie avec ses propres activités dans le secteur de la presse ou de la banque ».

Et tout est dans l’art de la litote bancaire : « à ce stade ».

« Dralucas » conserve tout son mordant

Lucas, ou « Dralucas », patron du Crédit Mutuel en même temps que patron de presse, se frotte déjà les mains en prévision de son prochain coup.

Aussitôt dit, aussitôt croqué ! En juin 2008, le Crédit mutuel acquiert la société « France Est », qui détient 18 % du capital du groupe L’Est républicain, qui lui-même détient 51 % du groupe EBRA. Lucas semble jouer de la poupée gigogne financière avec une gourmandise toute particulière.

Ni vu, ni connu, ni entravé par le Conseil de la concurrence: le Crédit mutuel devient ainsi actionnaire majoritaire du groupe EBRA. Alors qu’il était convenu devant le Conseil que cela ne surviendrait pas.

Mais le groupe Hersant Média, qui pressentait l’attaque sournoise de Lucas, et en avait prévenu le régulateur public, est également actionnaire minoritaire du groupe L’Est républicain. Il demande aussitôt l’annulation de cette prise de contrôle, qui réduit sa part de 27 % à 17 %, le dépossédant de sa minorité de blocage.

Le tribunal de commerce de Nancy lui donne raison le 23 décembre 2008, et la cour d’appel de Nancy confirme le jugement le 17 juin 2009.

Patience et longueur de temps pour le banquier, qui ne rentre pas les crocs pour autant : le 24 juillet 2009, le Crédit Mutuel de l’Est, actionnaire à hauteur de 49% de la société EBRA, rachète à Gérard Lignac, actionnaire majoritaire de L’Est Républicain et des Les Dernières Nouvelles d’Alsace, les 51% qu’il détenait jusque-là.

Déjà propriétaire du « Républicain Lorrain » et de « L’Alsace », le Crédit Mutuel devient donc actionnaire unique d’un ensemble de journaux qui font de lui le premier éditeur de presse régionale, devant le groupe Ouest-France.

Après le contrôle de la maison mère, la prochaine opération pour « Lucatorze » (autre surnom sympathique donné au patron), consistera à s’emparer du capital de L’Est Républicain et des Dernières Nouvelles d’Alsace, dont il est évidemment créancier.

Problème : il lui faudra attendre 2012 pour s’en emparer, car le groupe Hersant, encore lui, dispose d’une participation minoritaire, et possède un droit de préemption en cas de modification du capital.

En octobre 2010, le Crédit mutuel rachète les 29 % que détient le groupe Hersant Média dans le groupe L’Est républicain. Il dispose ainsi au total de 48 % du des actions du groupe. Le mois suivant, il rachète les 43 % de parts du PDG Gérard Lignac, et prend ainsi le contrôle du groupe, alors intégré dans EBRA.

En juillet 2011, L’Autorité de la concurrence autorise sous conditions la prise de contrôle exclusif du groupe L’Est Républicain par le Crédit Mutuel.

Elle constate cependant que, sur ces zones, l’acquéreur détiendra l’ensemble des titres de la presse quotidienne régionale, alors qu’une concurrence s’exerçait jusqu’à présent entre les titres.

L’Autorité écarte le risque d’une augmentation des prix dans les zones concernées, mais estime explicitement que l’opération « risque de conduire à une homogénéisation du contenu des titres, se traduisant pour le consommateur/lecteur par une réduction de la qualité et de la diversité des journaux de presse quotidienne régionale ».

Mise au pied du mur par les coups de boutoir du Crédit Mutuel et de Lucas, c’est la première fois qu’elle concède une forme d’échec implicite quant à sa capacité à contenir des opérations de prédation commerciale et industrielle.

Des engagements qui n’engagent que ceux qui veulent y croire

Aussi, autorise-t-elle l’opération sous réserve d’engagements permettant de remédier aux problèmes de concurrence identifiés.

Les engagements solennellement pris par le Crédit Mutuel ont été formalisés par le cabinet de conseil juridique Vogel & Vogel situé à Paris, dont une copie est disponible ici. On y assure la main sur le coeur du respect de la diversité des contenus entre les titres du groupe, du maintien des rédactions en chef dédiées, et de la garantie de la diffusion des titres de presse rachetés dans les zones concernées.

Plus encore, afin de garantir le maintien de la qualité des titres, la BFCM (banque fédérative du Crédit Mutuel) s’engage tout d’abord à ne pas procéder à l’harmonisation des contenus entre L’Est Républicain et Le Pays d’une part, et Les Dernières Nouvelles d’Alsace et L’Alsace d’autre part. Seules les informations par nature indifférenciées (météo, hippisme, programmes de télévision, etc.), c’est-à-dire les informations factuelles ne comportant pas d’apport personnel de la rédaction, transmises en l’état au lecteur, pourront faire l’objet d’une telle harmonisation.

Un double journal pas encore unique en 2011

De même, pour maintenir l’actuelle diversité des titres de presse dans les zones concernées, le Crédit Mutuel s’est engagée à maintenir la diffusion des Dernières Nouvelles d’Alsace et de L’Alsace dans le département du Haut-Rhin et dans l’arrondissement de Sélestat (Bas-Rhin) et de L’Est Républicain et du Pays dans le Territoire de Belfort.

Premier accroc: le quotidien « Le Pays » est stoppé en 2013, contrairement aux stipulations formalisées dans le document du cabinet Vogel, valant engagement pour les 5 années à venir, soit 2016.

Deuxième accroc après le blanc-seing octroyé par le conseil de la concurrence : le nouveau groupe installe à Paris un Bureau d’informations générales (BIG) en novembre 2012.

Économies d’échelle oblige, les pages nationales et internationales seront rédigées à Paris pour tous les quotidiens du groupe.

L’uniformisation et homogénéisation éditoriale est déjà en marche à grands pas, contrairement aux engagements pris devant l’autorité de régulation.

L’Alsace et les DNA commencent à jumeler leurs rédactions. Il n’est plus possible de les différencier aujourd’hui, tant les rédactionnels sont rédigés et distribués à l’identique.

Plus encore, c’est l’effet d’homogénéisation sur l’éditorial qui s’en ressent, comme on en trouve un exemple édifiant dans l’article ci-dessous. Datant de 2013, il a bien été mis en forme par les maquettistes, mais n’est jamais paru.

Un journaliste s’était alors permis d’interroger un chercheur au CNRS, Jean-Marie Charon, sur les évolutions de la presse.

Le plumitif lui demandait de commenter les perspectives de convergence entre journaux alsaciens et les enjeux, pour la presse régionale, de la révolution numérique en cours. Charon y explique alors notamment que « partout où on a rapproché des titres qui, traditionnellement, étaient en concurrence, avaient des histoires différentes, renvoyaient en général à des territoires différents, cela s’est payé par des baisses de diffusion importantes. »

Une recension intolérable pour le patron du Crédit Mutuel (ou une autocensure du rédac’ chef plus assurément), mais un fait qui demeure terriblement vrai. La cruelle vérité vaudra donc au journaliste le traitement idoine par Madame Anastasie.

Par ailleurs, Euro-information, la filiale informatique du Crédit mutuel, centralisera la totalité de l’informatique éditoriale. Une base de données regroupera les données fournies par les rédacteurs, et la revente d’articles prêts à publier est ainsi rendue possible. Là encore, les outils propres à chaque rédaction sont démantelés.

En septembre 2017, Philippe Carli (ancien président de Siemens France et ancien directeur général du Groupe Amaury) succède à Michel Lucas à la tête du groupe de presse.

Le groupe ayant enregistré en 2018 une perte de plus de 113 millions d’euros, il annonce début juin 2019 le projet d’ouverture d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi :

Comme déjà précisé dans notre précédent article sur le sujet, cela se traduira par une externalisation des fonctions non rédactionnelles à Nancy (studios graphiques, annonces légales, exécution graphique, trafic digital, service de relations clientèle et maintenance informatique). Affectant 9 titres du groupe, au travers de la filiale « EBRA services », il se traduira par un plan social supprimant 386 postes de salariés (puis une recréation de 284 postes sur place), accompagné d’une révision à la baisse du statut des travailleurs de la presse…

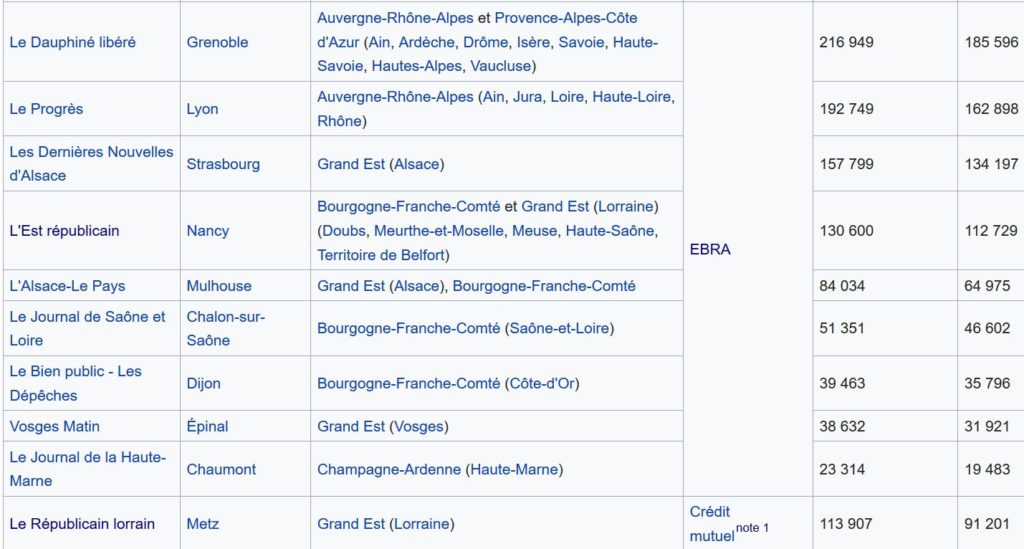

Voici un tableau récapitulatif des titres du groupe EBRA/Crédit Mutuel, mentionnant le total de leur diffusion payée en 2013, puis en 2018–2019 :

Sans surprise, l’ensemble des titres, qui ont fait l’objet de restructurations sévères, de plans sociaux, d’économies d’échelle et de mutualisations diverses au niveau des moyens matériels et humains, ont vu leurs ventes chuter de 20% en moyenne, sur les dernières 5 années.

Bien sûr, tous les titres régionaux connaissent un sort identique partout ailleurs en France.

Final testamentaire

Le syndicat de la presse quotidienne régionale a beau répéter ses chiffres comme il le ferait d’un mantra: 18 millions de lecteurs, 6 millions d’exemplaires vendus chaque jour, 66 quotidiens régionaux, 2,32 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Le fait est que tout cela est déjà de l’histoire ancienne, car ces chiffres datent de l’année 2005.

15 ans ont passé depuis lors, et l’on peut s’aventurer à dire que d’ici 10 ans à peine, à baisse constante, les trois-quarts des titres régionaux français auront purement et simplement disparu.

Les mutations sociologiques et les habitudes de « consommation » de l’information sont sans aucun doute le facteur majeur à relever. Le lectorat s’érode, vieilli, et n’est pas remplacé. La pente semble donc fatale. Mais il est impossible de ne pas en repérer les causes structurelles, sans évoquer les logiques industrielles malthusiennes à l’oeuvre en continu depuis plus de 20 ans.

Certains diront même que la « crise de la presse » n’affecte que la presse nationale, puisque, a contrario de la presse régionale, elle est soumise à plus forte concurrence.

C’est là se rassurer à vil prix. Car les monopoles locaux de la presse régionale sont à l’évidence pareillement responsables de la désertification du lectorat. Comment plaider le développement de la presse, une économie de l’offre pour l’essentiel, dès lors que celle-ci est réduite à peau de chagrin dans toutes les régions françaises ?

Changer le paradigme

Parmi les maux qui reviennent sans cesse dans la bouche des « experts », on retiendra souvent l’expression « sous-capitalisation chronique » de la presse. Manière de souligner que la presse s’est reconstruite dans l’après-guerre sur des présupposés idéologiques hostiles aux puissances d’argent, ou aux « féodalités économiques », ainsi que l’énonce le programme du Conseil national de la Résistance.

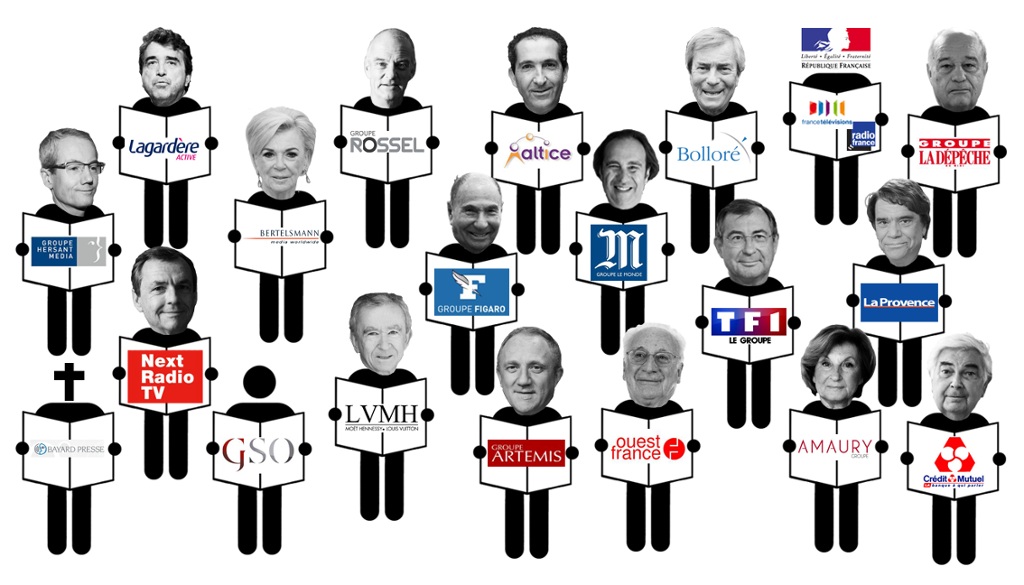

C’est pour partie vrai. Mais la carte des propriétaires de presse que l’on voit ci-dessous, montre clairement, s’il le fallait encore, combien un tel présupposé est aujourd’hui bel et bien révolu.

La presse est aujourd’hui à nouveau l’affaire exclusive des « féodalités économiques », et pour autant elle se meurt aussi surement de sa gestion et de ses logiques capitalistiques.

Il parait évident que si cette petite dizaine de « tycoons » a toute liberté pour s’acheter des relais d’influence, à travers divers organes de presse, elle n’achètera pas la liberté dont nous disposons de la fuir à grands pas.

Pour ce faire, plus que de rapport aux contenus et aux usages (nouveaux médias dématérialisés etc.), il faudrait d’abord penser la presse comme un instrument de régulation démocratique de première nécessité.

Si on la concevait comme exerçant une fonction d’intérêt public, une entreprise culturelle, et non une entreprise industrielle, un instrument culturel remplissant une mission citoyenne et non un instrument mercantile en quête de profit commercial, alors il s’agirait de créer un instrument de financement public et pérenne de la presse non capitalistique.

Une telle proposition permettrait peut-être d’associer et d’impliquer le lecteur dans le processus informatif, en transparence, voire de juguler la défiance enracinée toujours plus à l’égard des émetteurs d’information, dont on apprend, à l’appui du dernier baromètre des médias « La Croix », que « 71 % des français n’ont pas le sentiment que les médias rendent « mieux et davantage compte » de leurs préoccupations », et que 40% parmi eux se détournent purement et simplement de l’information !

En complément: nous aurons l’occasion de revenir prochainement sur l’histoire de la presse quotidienne en Alsace.