Comme en France, ils ont été salués comme des héros pendant la pandémie, et à l’instar de leurs collègues français, les infirmières et infirmiers de nos voisins helvètes sont à bout de souffle. Et cela depuis un temps certain.

Selon diverses estimations, les effectifs en soins intensifs ont diminué en Suisse de 15% depuis le début de la pandémie.

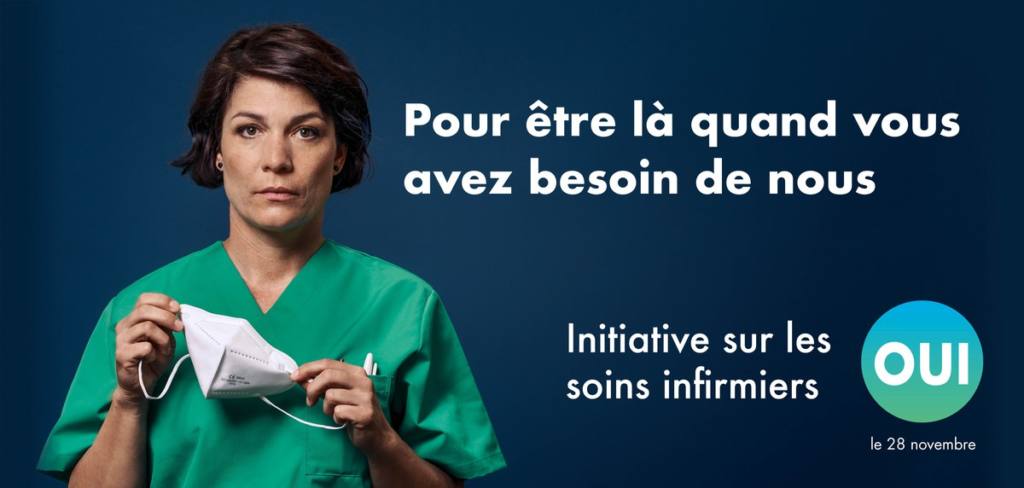

La situation des infirmiers devant être améliorée, quoi de mieux qu’une démocratie directe qui permette aisément d’organiser des votations populaires à partir d’initiatives citoyennes. Le comité constitué en faveur de l’initiative sur les soins infirmiers vient donc de lancer aujourd’hui même sa campagne, placée sous un slogan aussi simple que lumineux : « applaudir ne suffit pas ».

En réponse à leur action, le Parlement a prévu des améliorations qui ne les satisfont pas. Le peuple se prononcera donc sur une initiative citoyenne à ce sujet, le 28 novembre.

Des conditions de travail qui favorisent le sous-emploi et les démissions précoces

A ce jour, 11000 postes font défaut dans le secteur des soins, dont 6200 pour les seuls infirmiers. Les soignants n’ont plus le temps de fournir les soins avec humanité et sûreté.

En Suisse, plus de 214 000 personnes travaillent dans le secteur des soins. La plupart en établissements hospitaliers (45 %) et dans le secteur médico-social (41 %).

Sur l’ensemble de ces effectifs, nombreux sont ceux qui travaillent à temps partiel, en raison de la difficulté à tenir une pleine journée. L’exercice professionnel se concilie mal avec la sphère privée, le travail est dur physiquement et psychiquement, car la pression du système de santé suisse vise à la fois la compression de personnel et l’efficacité maximale.

Infirmières et infirmiers ont souvent peu de temps pour répondre aux besoins individuels des patient Ils souffrent de ne pas pouvoir exercer leur métier comme ils le souhaiteraient. Ce faisant, un grand nombre d’entre eux le quitte avant l’heure, ne voyant aucune perspective d’amélioration. Un tiers de celles et ceux qui jettent l’éponge n’ont pas encore 35 ans. Là encore, le parallèle avec la France est saisissant.

D’après l’Observatoire confédéral de la santé, c’est plus de 40 % des membres du personnel soignant qui abandonnent le métier en Suisse.

Démographie médicale contre démographie médicalisée

Mais la population vieillit en Suisse comme en Europe. En conséquence, les soins infirmiers sont plus soutenus, techniques et complexes.

Et le Covid-19 a encore augmenté la charge de travail. De sorte que des estimations établissent que les effectifs en soins intensifs ont diminué de 15% depuis le début de la pandémie, dans la Confédération. Selon le comité d’initiative, la qualité des soins ne peut ainsi être garantie, et les complications et décès pourraient être réduits grâce à un nombre suffisant de personnels soignants.

C’est que les évolutions démographiques et sociétales aggravent la situation. D’après les analystes, la Suisse manquera de 65 000 infirmières et infirmiers d’ici 2030. « Les soins nous rendent malade »: tel est l’un des slogans que le personnel de santé a porté à travers les rues de Bâle le 12 mai 2021. Ce type de manifestations était déjà manifeste avant même la pandémie de coronavirus.

Pour de meilleurs salaires

L’initiative citoyenne pose également la question de l’augmentation salariale. Les promoteurs exigent que la Confédération et les cantons investissent dans la formation. Un meilleure salaire augmentera l’attrait pour ces métiers et incitera à la réinsertion professionnelle dans le domaine des soins. Avec un objectif supplémentaire : augmenter la satisfaction au travail et fidéliser les personnels.

Contre-projet insuffisant

Pour répondre à l’initiative citoyenne, les deux chambres du Parlement et la Confédération (qui y sont opposés), proposent un « contre-projet ». Ils refusent d’accorder un traitement particulier à un groupe professionnel, tout comme les caisses d’assurance maladie.

Ainsi, la Confédération et les cantons injecteraient près d’un million de francs pour former davantage d’infirmiers. Mais les tenants du comité jugent l’effort insuffisant. D’autant que les fonds ne seraient alloués par la Confédération qu’à la seule condition que les cantons affectent un montant analogue.

Plus de compétences pour les soignants

Pour espérer inciter au rejet de l’initiative, le contre-projet autoriserait la facturation directe des prestations aux caisses d’assurance maladie.

Jusqu’ici leurs prestations doivent être prescrites par un médecin pour être remboursées par l’assurance maladie. Mais il est prévu qu’ils se voient désormais dotés de compétences accrues.

Cependant, le Parlement et la Confédération s’opposent à ce que le personnel infirmier puisse prescrire lui-même certaines prestations, arguant que cela entraînerait une hausse du nombre de traitements et des coûts supplémentaires. Les partisans du projet soutiennent au contraire que l’on économiserait temps et argent si l’on avait moins souvent recours aux prescriptions médicales.

C’est un leitmotiv entendu également en France : les infirmières et infirmiers ont un grand savoir-faire, mais n’ont que peu d’autonomie.

Si l’initiative citoyenne était rejetée, le contre-projet entrerait alors en vigueur. Il est soutenu par le président des directrices et directeurs cantonaux de la santé et membre du Grand Conseil bâlois PDC Lukas Engelberger, pour qui les ratios de personnel dans les entreprises ne peuvent pas être imposés d’en haut, sous peine de voir les coûts s’envoler.

Les travailleurs étrangers comme palliatif

Le secteur des soins en Suisse recrute à tour de bras, mais les responsables du personnel ont grand peine à pourvoir les postes ouverts. Ils embauchent alors du personnel étranger. À l’hôpital pour enfant de Saint-Gall, notamment, 42 % des médecins sont suisses, 36 % allemands et 8 % autrichiens.

Le personnel infirmier diplômé compte quant à lui 86 % de Suisses. Les hôpitaux universitaires de Zurich et de Lausanne emploient en revanche 60 % et 50 % de travailleurs étrangers dans le secteur des soins. Les employeurs particuliers engagent des soignantes d’Allemagne et d’Europe de l’Est. Ces femmes sont souvent corvéables à merci et perçoivent des salaires inférieurs aux travailleurs autochtones…

La Suisse compte donc sur des personnes formées à l’étranger… et dont l’étranger a nécessairement besoin. Pour autant, les besoins en personnel continueront d’augmenter fortement en Suisse, tout comme ailleurs en Europe, notamment en raison du vieillissement de la population…

Quoi qu’il en coute ?

En Suisse, les coûts de la santé sont supportés principalement par les patients. En 2018, les dépenses s’élevaient à 798 francs par personne et par mois. D’après l’Office fédéral de la statistique, ces frais ont été pris en charge à 63 % par les ménages, et couverts pour moitié par les primes de l’assurance-maladie obligatoire. L’État a financé environ 30 % des coûts globaux.

La part des coûts de la santé dans le produit intérieur brut (PIB) est de 11,2 %. Avec un chiffre qui ne cesse d’augmenter, la Suisse enregistrait l’un des chiffres les plus élevés d’Europe en 2018. Mais cependant loin derrière les États-Unis avec 16,9 %, l’Allemagne (11,5 %) et la France (11,3 %).

Sources : Site de l’initative/OCS/La Revue suisse