Après de véritables appels au meurtre, Rosa Luxemburg fut assassinée avec Karl Liebknecht et jetée à l’eau, “sous les yeux des socialistes au pouvoir” (Hannah Arendt), le 15 janvier 1919.

Après de véritables appels au meurtre, Rosa Luxemburg fut assassinée avec Karl Liebknecht et jetée à l’eau, “sous les yeux des socialistes au pouvoir” (Hannah Arendt), le 15 janvier 1919.

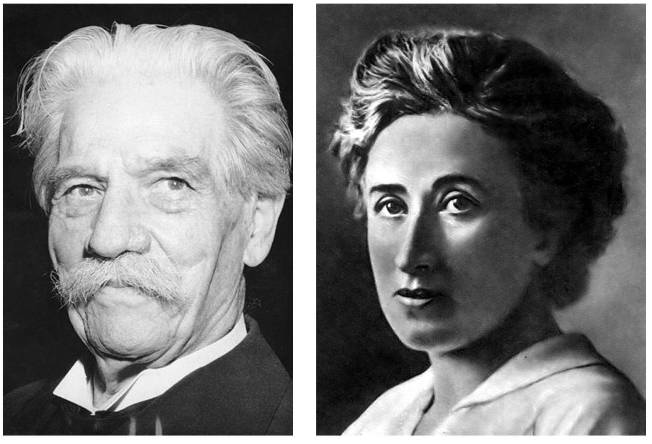

Elle avait 47 ans. Rosa Luxemburg était l’une des plus belles figures révolutionnaires européennes. Sa fin tragique avec celle de Karl Liebknecht aura des conséquences importantes sur l’histoire de l’Europe. Son aura dépassera largement le cercle des militants. A preuve l’hommage que lui rendit, par exemple, Albert Schweitzer. Le célèbre docteur de Lambaréné, également philosophe et théologien, a en effet écrit un article sur Rosa Luxemburg, en 1921, après la lecture des Lettres de prison (Lettres à Sophie Liebknecht, la femme de Karl Liebknecht) parues en allemand en 1920. Elles nous rappellent en passant quel grand écrivain elle était. Une seconde édition paraîtra dès 1921.

Jean Paul Sorg qui publie ce texte dans les Cahiers Albert Schweitzer (2007) le présente ainsi :

«Ce n’était sans doute pas une chose évidente que d’écrire en janvier 1921 pour le Kirchenbote (‘Le Messager’ – des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine) un article sur Rosa Luxemburg, en montrant l’humanisme, la noble âme de cette femme qui dans les milieux conservateurs sentait encore le souffre de la révolution. Schweitzer, pasteur à Saint Nicolas et assistant en dermatologie aux hôpitaux civils de Strasbourg à ce moment-là avait été visiblement ému par les Lettres de prison (…)»

Un peu plus loin, JP Sorg souligne ce qui fait le cœur de cette proximité :

«Une femme comme Rosa Luxemburg, avec sa sensibilité, témoigne de l’universalité de l’idée de respect de la vie. A sa manière, sans connaître la formule ou le concept, elle en appliquait spontanément le principe. Ravi, Schweizer a pris la peine de recopier (plume à la main, il faut l’imaginer) un long récit où elle dit sa pitié pour des bœufs qu’un soldat torture à coups de fouet dans la cour de la prison. Ce récit circonstancié a la force d’une parabole. Fait remarquable : Schweitzer en a écrit de semblables (…)»

Voici donc le texte

Les pensées de Rosa Luxemburg en prison

par Albert Schweitzer

«Rosa Luxembourg était une socialiste communiste ; avec Karl Liebknecht, elle avait conduit l’insurrection de Berlin, qui fit couler tant de sang. On sait qu’elle et Liebknecht furent ensuite assassinés.

Tous ceux qui l’ont connue de près ont déclaré que dans la révolutionnaire anarchiste qu’elle fut battait le cœur d’une grande idéaliste. Elle en vint à choisir une voie révolutionnaire parce qu’elle avait soif de justice et d’humanité ; elle pensait que seule une société nouvelle, fondée par la révolution, pourrait réaliser ses idéaux. Récemment, on a fait connaître les lettres qu’elle avait écrites en prison pendant les années de la guerre. Elles révèlent une personnalité terriblement agitée, mais aussi une âme noble et sensible. La scène suivante, qu’elle a observée dans la cour de sa prison, témoigne pour elle :

« Ah ! chère amie, j’ai vu ici une grande souffrance. Dans la cour où j’ai droit à des promenades, arrivent fréquemment des chariots de l’armée remplis à ras bord de sacs ou d’uniformes de soldats et de vieilles chemises souvent tachées de sang. On décharge tout cela chez nous, on le répartit dans les cellules, pour que les femmes le réparent, puis c’est réexpédié dans les casernes. Dernièrement, un de ces chariots était tiré non par des chevaux, mais par des buffles. J’ai pour la première fois vu ces animaux de près. Ils sont plus vigoureux et d’une constitution plus large que nos bœufs ; leurs têtes un peu aplaties portent des cornes recourbées assez courtes, un peu comme nos moutons, leurs grands yeux doux sont entièrement bruns. Ils sont originaires de Roumanie, des trophées de guerre en quelque sorte. Les soldats qui conduisent ces chariots racontent qu’il est très difficile de capturer ces bêtes sauvages, habituées à la liberté, et encore plus difficile de les faire servir d’animaux de trait. C’est horrible comme on les frappe. D’elles aussi on pourrait dire : Malheur aux vaincus! Il y en aurait une centaine, rien qu’à Breslau. Et à elles qui sont habituées à l’herbe grasse des prairies roumaines, on ne donne qu’un fourrage misérable et sec. On les exploite sans merci, pour tirer toutes sortes de chariot, et beaucoup d’entre elles meurent rapidement.

Il y a quelques jours donc, une de ces voitures est entrée, lourdement chargée, les sacs empilés très haut, de sorte que les buffles n’ont pu franchir le seuil et passer le portail. Le cocher, une brute, commença à frapper sur les bêtes avec le gros bout du manche de son fouet et il s’obstina avec une telle férocité que la surveillante, indignée, lui demanda s’il n’avait aucune pitié pour les animaux. Avec un mauvais sourire il répondit que «pour nous les hommes non plus, personne n’a de pitié», et il redoubla ses coups. Finalement, les bêtes réussirent à franchir la bosse, mais il y en avait une qui saignait.

Chère amie, tu sais que la peau des buffles est épaisse et résistante, elle était déchirée.

Pendant qu’on déchargeait, les bêtes restaient sans mouvement, épuisées ; l’une, celle qui saignait, regardait devant elle avec dans son visage et ses yeux noirs l’expression d’un enfant en pleurs. Oui, elle apparaissait comme un enfant qui vient d’être puni durement et ne sait pas pourquoi, ni comment il pourra jamais échapper à la peine et à la violence. Je me tenais devant et la bête me regarda, des larmes coulèrent sur mes joues, c’étaient ses larmes; on ne peut tressaillir, en ressentant la douleur d’un frère, plus que je n’ai tressailli à la vue de cette grande douleur muette. Lointaines, perdues à jamais maintenant, les vertes prairies de la Roumanie aux herbes drues ! Là-bas, tout était différent : le soleil, le vent, le chant des oiseaux ou l’appel mélodieux des bergers ! Ici, cette sinistre ville, cette étable sombre, ce foin dégoûtant, filandreux, mélangé à de la paille pourrie, et tous ces hommes hostiles, aux terribles réactions, qui ne savent que frapper, faire saigner, faire cracher du sang … Ô mon pauvre buffle, mon cher frère, nous sommes là tous les deux si impuissants, sans voix, et nous ne sommes qu’un dans la douleur, la faiblesse et la nostalgie. Pendant tout ce temps, les prisonniers s’occupaient de décharger les lourds sacs et les traînaient dans le bâtiment, mais le soldat, les mains enfoncées dans les poches, se promenait à grands pas dans la cour, souriant et sifflotant une rengaine des rues. Toute la réalité de la guerre se rappelait à moi en cet instant.»

«Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!» Cette femme avait bien compris cela. Mais elle n’avait pas vu que par la violence aucune renaissance de l’humanité n’est possible. «Qui prend l’épée périra par l’épée.» Ce mot-là aussi s’est vérifié sur elle. On songe à tout ce que cette noble âme aurait pu accomplir dans le monde, si elle avait accepté de ne combattre que pensée contre pensée, Si elle n’avait voulu n’être qu’une force spirituelle.»

A.S.

Extrait du Evangelisch-Protestantischer Kirchbote für Elsass-Lothringen n°5, 29 janvier 1921, transmis par les archives de la Ville de Gunsbach et publié dans les Cahiers Albert Schweitzer n°145–146 Avril-Juillet 2007

Alfred Döblin, au début du 3ème tome de son grand roman Novembre 1918, consacré à Karl et Rosa, décrit la même scène que celle qui est rapportée dans la lettre recopiée par Albert Schweitzer. Il la prolonge en métaphore en donnant un nom à ce soldat brimé et humilié à l’armée et qui fait subir aux animaux le sort qu’on lui fait subir, ce nom est celui du propre assassin de Rosa Luxemburg.

“Lui, écrit Döblin, c’est le chasseur Runge, qui jusqu’à présent dans la vie, n’a encore jamais réussi à contenter personne. Il sait qu’à la maison non plus on ne veut pas de lui”.

Facilement instrumentalisable, le chasseur Runge est enrôlé dans les Corps francs, milices reconstituées d’éléments de l’armée allemande défaite en 1918 et précurseurs des nazis. Il reçoit l’ordre de tuer Rosa Luxemburg. Il lui broya le crâne de deux coups de crosse. Elle fut jetée inanimée dans une voiture et frappée encore. Finalement le lieutenant Vogel l’acheva d’une balle dans la tête. Ils jetèrent son corps dans le Landwehrkanal. “Elle nage, la truie” : tel est le compte-rendu de Runge qu’attendent ses supérieurs. Il est le seul à avoir été condamné (à deux ans de prison), ses supérieurs furent acquittés. Le plus haut gradé W. Pabst sera putschiste et marchand d’armes et décoré par l’Allemagne fédérale. Mais cela, Albert Schweitzer ne pouvait pas le savoir au moment où il écrivait son article.

Mais ceci montre cependant que celui qui prend l’épée ne périt pas forcément par l’épée, certains de ceux qui prennent l’épée quoique assassins meurent décorés. L’autre aspect contestable de la conclusion d’Albert Schweitzer concerne le fait qu’il laisse entendre qu’elle aurait choisi la violence. Elle n’a pas «conduit» l’insurrection. Elle a accompagné un mouvement qu’elle savait voué à l’échec et qui était issu de la Première guerre mondiale.

Le début du texte d’Albert Schweitzer, le «on sait que …» semble indiquer qu’il admet que ses lecteurs savent de qui il parle. A‑t-il eu des échos de cette révolution de novembre 1918, qui a atteint Strasbourg et sa cathédrale sur laquelle flotta quelque temps le drapeau rouge ? Schweitzer est revenu en Alsace en juillet 1918 après avoir été pendant 4 ans mis en résidence surveillée par l’armée française. On sait mais on ne le dit pas trop que des alsaciens soldats du Kaiser ont participé à cette révolution y compris à Berlin même comme en témoigne le roman-souvenir de Jean Egen, les Tilleuls de Lautenbach (pages 103/104) :

«Louis a pris une balle dans la fesse mais il n’en rougit pas, au contraire, il prétend qu’une blessure au derrière, ça prouve qu’on a fait la guerre passivement. Comme il revenait du front russe, il s’est trouvé à Berlin pendant la révolution. Il nous a dit qu’il avait fait partie d’un conseil d’ouvrier et de soldats et qu’il s’était battu dans la rue. Pour tout t’avouer, il s’est laissé gagner par les idées socialistes. Notre pauvre papa qui était si pieux et si patriote n’aurait pas aimé ça… »

Bernard Umbrecht

![[Vidéo] A propos « De la démocratie en Pandémie », par Barbara Stiegler](https://www.alterpresse68.info/wp-content/uploads/2021/03/Capture-demo-pand-440x264.jpg)